Handbuch: Superorganismus Demokratie

Einleitung: Warum dieses Handbuch?

Wenn wir uns die Menschheit als einen einzigen, hochkomplexen Organismus vorstellen, in der jede Person eine individuelle Zelle darstellt, jede Institution ein Organ, jede Infrastruktur eine Ader, durch die Energie, Informationen und Güter fließen. Dieser Superorganismus hat ein Herz (Wirtschaft), ein Nervensystem (Demokratie, Medien, Rechtsstaat), eine Haut (Ökosysteme, Klimasystem) und ein Immunsystem (Wissenschaft, kritische Öffentlichkeit, Zivilgesellschaft).

Heute zeigt dieser Organismus deutliche Symptome: Fieber, Durchblutungsstörungen, Viruserkrankung, Nervenentzündungen. Das Fieber entspricht der Klimakrise – 2024 war das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen, mit einer globalen Durchschnittstemperatur rund 1,5 Grad über vorindustriellem Niveau.1 Das Herz pumpt Ressourcen in erster Linie in Richtung der allerreichsten Promille – die Vermögen von Milliardären sind in wenigen Jahren um Billionen gewachsen, während Hunderte Millionen Menschen in Armut feststecken oder dorthin zurückfallen.2 Das Nervensystem der Demokratie ist geschwächt: In immer mehr Ländern gehen freie Wahlen, unabhängige Gerichte und Pressefreiheit zurück; Autokratien sind keine Randerscheinung mehr, sondern auf dem Vormarsch.34

Gleichzeitig hören wir aus Teilen der politischen Oberklasse Sätze wie:

Es ist eben nicht so, dass morgen die Welt untergeht.

19

oder

Selbst wenn wir morgen klimaneutral wären, würde keine einzige Naturkatastrophe auf der Welt weniger geschehen.

20

oder

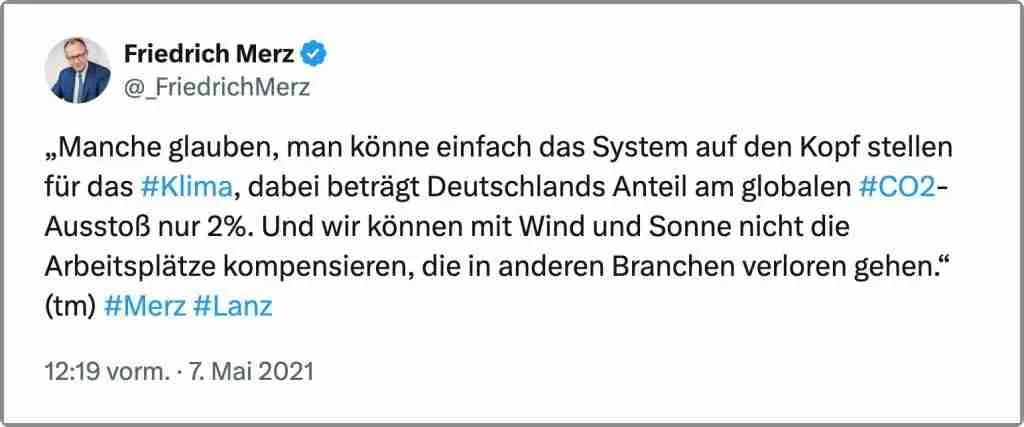

Merz: Deutschland steht zu den vereinbarten Klimazielen?

Manche glauben, man könne einfach das System auf den Kopf stellen für das #Klima, dabei beträgt Deutschlands Anteil am globalen #CO2-Ausstoß nur 2%. Und wir können mit Wind und Sonne nicht die Arbeitsplätze kompensieren, die in anderen Branchen verloren gehen.

Manche glauben, man könne einfach das System auf den Kopf stellen für das #Klima, dabei beträgt Deutschlands Anteil am globalen #CO2-Ausstoß nur 2%. Und wir können mit Wind und Sonne nicht die Arbeitsplätze kompensieren, die in anderen Branchen verloren gehen.

21

Solche Formulierungen sind rhetorische Beruhigungspillen, Populismus* und sie suggerieren: Alles halb so wild, die Alarmglocken seien übertrieben, unser Handlungsspielraum sei ohnehin klein. Tatsächlich gehört Deutschland historisch zu den größten Emittenten, liegt pro Kopf deutlich über dem Welt- und EU-Durchschnitt und trägt trotz eines vermeintlich kleinen Anteils an den aktuellen globalen Emissionen eine überproportionale Verantwortung – wirtschaftlich, technologisch und historisch.7

*ich persönlich würde das ernsthaft mittlerweile schon als bewusste Desinformation einstufen, was aktuell so durch die Medien und Politik wabert, weil es wissenschaftlich zementiert ist, dass Physik nicht verhandelbar ist.

Dieses Handbuch hat einen klaren Zweck: Es soll all diese Menschen - ja vielleicht auch Du -, die Demokratie, Gerechtigkeit und eine bewohnbare Erde verteidigen wollen, einen strategischen Werkzeugkasten geben – gegen Verharmlosung, Zynismus und gezielte Feindbilder.

Es verfolgt drei Ziele:

- Diagnose schärfen: Klimakrise, Ungleichheit und Rechtsruck werden als zusammenhängende Systemprobleme beschrieben – im Bild des Superorganismus. Wir stützen uns dabei auf aktuelle wissenschaftliche Klima-, Ungleichheits- und Demokratieforschung. Ich habe versucht alle Quellen anzugeben, verzeiht mir, sollten welche fehlen, ich werde es sicher noch mehrfach überarbeiten.1234

- Psychologie verstehen: Wir erklären, warum Fakten oft nicht genügen, wie der Backfire-Effekt wirkt, warum Identität und Gruppenzugehörigkeit Argumente filtern und wie man Menschen wieder in einen Denk- statt Verteidigungsmodus begleiten kann. Genau in diesem Punkt bin ich persönlich komplett hilflos, was auch der Grund war, dieses Handbuch mit Hilfe von ChatGPT5.1 zu entwerfen.56

- Strategien und Werkzeuge liefern: Wir skizzieren politische Hebel (zum Beispiel faire Klima- und Steuerpolitik), kommunikative Strategien gegen rechte Narrative und konkrete Praxisformen: von Energiegenossenschaften über Bürgerräte bis hin zu Gesprächsleitfäden für den Familienchat.

Der Anspruch ist hoch: Dieses Essay soll nicht einfach nur „Recht haben“ - es soll auf Fakten und Wissenschaft basieren und stattdessen Wirkung entfalten. Es soll nicht nur Empörung, sondern Handlungsfähigkeit erzeugen. Wenn es gelingt, auch nur einen Teil der Leserinnen und Leser aus Ohnmacht oder Hass zurück in einen Zustand der Neugier und Problemlösungsbereitschaft zu begleiten, erfüllt es seinen Zweck.

Kapitel 1 – Diagnose im Superorganismus-Modell

1.1 Der Superorganismus als Linse

Die Superorganismus-Metapher ist keine esoterische Spielerei, sondern ein Werkzeug, um komplexe Zusammenhänge handhabbar zu machen. Sie verbindet Systemtheorie, Ökologie und Soziologie:

- Stoffwechsel – Energie-, Ressourcen- und Warenflüsse

- Nervensystem – Information, Kommunikation, demokratische Prozesse

- Blutkreislauf – Geld, Eigentum, Einkommen, Infrastruktur

- Immunsystem – Wissenschaft, Rechtsstaat, kritische Öffentlichkeit, soziale Bewegungen

Krisen werden so nicht als „Einzeldefekte“ gesehen, sondern als Ausdruck eines dysregulierten Gesamtsystems. Klimakrise, Ungleichheit und Rechtsruck hängen zusammen wie Fieber, schlechte Durchblutung und Nervenentzündung beim Menschen: getrennt diagnostizierbar, aber gemeinsam verursacht und sich gegenseitig verstärkend.

1.2 Das Fieber: Klimakrise als Stoffwechselstörung

Die Klimakrise ist das Fieber des Superorganismus. Die Weltwetterorganisation und die Vereinten Nationen bestätigen, dass 2024 das heißeste Jahr seit Beginn der Messungen war; die letzten elf Jahre waren insgesamt die heißesten, die je registriert wurden.1 In Europa war 2024 ebenfalls ein Rekordjahr, mit weiträumigen Abweichungen von zwei bis drei Grad über dem Durchschnitt der vorherigen Jahrzehnte.1

Die Folgen sind bereits sichtbar:

- Extremereignisse: Hitzewellen, Dürren, Starkregen, Überflutungen; Ernteausfälle, Infrastrukturschäden, Gesundheitsrisiken.

- Ökosystem-Stress: Waldsterben, Korallenbleiche, kollabierende Fischbestände, Ausbreitung von Schädlingen.

- Soziale Destabilisierung: Konflikte um Wasser, Land und Lebensgrundlagen, Fluchtbewegungen, wachsende Sicherheitsrisiken.

Die Zukunft unseres Fortbestands steht auf dem Spiel

Ein übergroßer Planet steht wie ein glühender Körper in der Landschaft, durchzogen von leuchtend roten Adern, die wie entzündete Blutgefäße wirken – Sinnbild für den überhitzten Stoffwechsel der Erde. Links versinken Häuser in Fluten, rechts zieht eine kleine Gruppe Menschen über vertrockneten Boden davon, während im Hintergrund Fabrikschlote dunklen Rauch in den orange verhangenen Himmel blasen. Das Bild vereint Dürre, Überflutung, Industrialisierung und Flucht zu einem einzigen Moment der Klimakrise „im Jetzt“.

Im Superorganismus-Bild: Der Stoffwechsel läuft auf Dauerstress, verbrennt fossile Energieträger, als gäbe es kein Morgen, und heizt damit den eigenen Lebensraum auf. Das ist nicht „irgendwo im Jahr 2100“, sondern jetzt.

Wenn konservative Politiker sagen:

Es ist eben nicht so, dass morgen die Welt untergeht.

19

ist das natürlich formal korrekt – und dennoch irreführend und bewusst manipulativ. Kein seriöser Klimawissenschaftler behauptet, die Erde würde über Nacht explodieren. Die eigentliche Botschaft der Forschung lautet: Wir verschieben das Klimasystem in Zustände, aus denen es für menschliche Zivilisation hochgradig unangenehme oder irreversible Folgen gibt.1 Fieber tötet selten durch einen einzigen Schock, sondern durch anhaltende Überhitzung, Organversagen und Kettenreaktionen. Die Analogie zu einer eigenständigen Lebensform ist absolut passend.

1.3 Die Durchblutungsstörung: Ungleichheit als Ressourcenstau

Ungleichheit ist im Superorganismus das, was im Körper eine chronische Durchblutungsstörung wäre: Einige Organe schwellen an, andere werden unterversorgt.

Aktuelle Daten zeigen:

- Das Vermögen der Milliardäre ist 2024 allein um etwa zwei Billionen US-Dollar gewachsen – rund 5,7 Milliarden Dollar pro Tag.2

- Schätzungen zufolge haben die reichsten ein Prozent seit Mitte der 2010er Jahre zusätzliche Vermögen in der Größenordnung von mehreren Dutzend Billionen US-Dollar angehäuft – genug, um globale Armut mehrfach zu beseitigen.2

- Gleichzeitig stagniert die Zahl der Menschen in Armut über Jahrzehnte hinweg, sobald man Einkommensgrenzen realistisch anpasst.2

Der globale Organismus erzeugt ungeheure Wertschöpfung, aber der größere Teil dieser Energie wird in wenigen „Fettdepots“ gespeichert. Die Folgen:

- politischer Einfluss der Superreichen,

- unterfinanzierte öffentliche Dienste (Gesundheit, Bildung, Pflege),

- wachsende Frustration in breiten Schichten,

- Steilvorlagen für autoritäre Bewegungen, die „die da oben“ angreifen, aber gleichzeitig Politik für eben diese Vermögenselite machen.

Ungleichheit ist kein „Neid-Thema“, sondern eine Funktionsbedingung des Superorganismus: Wenn große Teile der Gesellschaft dauerhaft das Gefühl haben, trotz harter Arbeit nicht voranzukommen, wird das Immunsystem (Vertrauen, Solidarität, Gemeinsinn) geschwächt.2

1.4 Die Nervenentzündung: Demokratie im Rückzug

Demokratie ist im Superorganismus die Kombination aus Gehirn und Nervensystem: Informationen werden gesammelt, Interessen abgewogen, Entscheidungen getroffen. Wo dieses System geschädigt ist, reagiert der Organismus verzögert oder falsch auf Gefahren.

Die Befunde sind eindeutig:

- Datensätze zu politischer Freiheit und Rechtsstaatlichkeit zeigen seit Jahren eine Phase der Autokratisierung; der Anteil der Menschen, die in liberalen Demokratien leben, ist deutlich gesunken.3

- Analysen von Demokratie-Indices dokumentieren, dass es nun seit vielen Jahren eher Rückschritte als Fortschritte bei politischen Rechten und bürgerlichen Freiheiten gibt.4

In vielen Ländern werden Medien gegängelt, Wahlkreise manipuliert, Justiz unter Kontrolle gebracht und zivilgesellschaftliche Organisationen drangsaliert. Auch in Europa sind rechtsautoritäre Parteien längst keine Randphänomene mehr. Bei der Europawahl 2024 legten rechte und rechtsradikale Parteien in mehreren Ländern stark zu; in Deutschland, Frankreich und Italien liefern sie einen erheblichen Teil des Zuwachses.8 In Deutschland erzielen Parteien wie die AfD bei Wahlen Rekordergebnisse.8

Im Bild des Superorganismus heißt das: Das Nervensystem ist entzündet. Signale werden verzerrt, wichtige Warnungen – etwa aus Klimaforschung und Sozialforschung – erreichen die Entscheidungszentren nicht mehr oder werden aktiv diffamiert.

1.5 Die Beruhigungs-Narrative: „Ein Prozent“, „Welt geht nicht unter“

Wenn Politiker sagen:

Deutschland verursacht nur rund zwei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes. Was wir tun, ist deshalb praktisch irrelevant.

22

dann stimmt ein Teil der Aussage – aber der entscheidende Teil fehlt:

- Deutschland steht historisch weit oben in der Liste der kumulierten CO2-Emissionen.

- Pro Kopf gehört Deutschland zu den großen Emittenten und liegt deutlich über dem globalen Durchschnitt.7

- Deutschland ist ein reiches Land mit hohem technologischem Know-how – seine Entscheidungen sind internationaler Taktgeber und Signalgeber.7

Im Superorganismus entspricht das der Aussage: „Ich vergifte nur ein Prozent des Blutes, das kann doch nicht so schlimm sein“, während man gleichzeitig überdurchschnittlich viel konsumiert, viel CO2-intensive Infrastruktur nutzt und Vorbild für andere ist.

Solche Aussagen erfüllen eine psychologische Funktion: Sie entlasten die eigene Gruppe („Wir können ja gar nicht viel machen“) und verschieben Verantwortung auf „die anderen“ (China, Indien, USA). Damit sind wir mitten im nächsten Kapitel.

Kapitel 2 – Psychologie des Rechtsrucks und des Backfire-Effekts

2.1 Drei Grundemotionen: Angst, Verlust, Kränkung

Rechtsautoritäre Bewegungen gedeihen historisch fast immer dort, wo drei Gefühle vorhanden sind:

- Angst – vor wirtschaftlichem Abstieg, vor kultureller Veränderung, vor Kontrollverlust.

- Verlust – des vertrauten Lebensstils, der gefühlten Ordnung, der symbolischen „Mitte“.

- Kränkung – das Gefühl, nicht gesehen, nicht respektiert oder „von oben“ belehrt zu werden.

Diese Emotionen sind nicht per se rechts. Aber sie machen Menschen anfällig für Angebote, die:

- klare Feindbilder liefern („die Ausländer“, „die Klimakleber“, „die da oben“),

- einfache Lösungen versprechen („Grenzen dicht“, „Klimaschutz abschaffen“, „starker Mann“),

- und moralische Überlegenheit der eigenen Gruppe behaupten („Wir sind das wahre Volk“).

2.2 Sündenböcke als Schmerzmittel

Sündenböcke sind im Superorganismus wie billige Schmerzmittel: Sie betäuben kurzfristig, verschlimmern aber langfristig den Zustand.

Typische Muster sind zum Beispiel:

- Migration wird verantwortlich gemacht für Wohnungsnot, Löhne, Kriminalität. (#Stadtbild)

- Klimapolitik wird verantwortlich gemacht für Energiepreise, Jobverluste, Einschränkungen.

- „Eliten“ werden pauschal verantwortlich gemacht für alles, oft ohne differenzierende Analyse.

In Wirklichkeit sind Ursachen komplex: jahrzehntelange Deregulierung der Wohnungsmärkte, Unterfinanzierung öffentlicher Infrastruktur, globale Finanzarchitektur, Unternehmenslobbys, geopolitische Konflikte – nicht „die alleinerziehende Mutter im Asylheim“. Migration ist NICHT die Mutter aller Probleme, sondern war schon seit jeher Teil der Menschheitsgeschichte!23

Desinformation von Konservativen ist allgegenwärtig

Bundesinnenminister #Seehofer hat Medienberichten zufolge die #Migration als "Mutter aller Probleme" bezeichnet und Verständnis für die Demonstranten in Sachsen gezeigt.

Die Funktion des Sündenbocks ist psychologisch: Er macht Ohnmacht aushaltbar, indem er einem vermeintlich mächtigen Gegenüber („die da oben“) oder einem sichtbaren Anderen („die Fremden“) Schuld zuschreibt.

2.3 Backfire-Effekt und identitätsschützende Kognition

Warum prallen Fakten so oft ab – oder verschärfen sogar die Fehlüberzeugung?

Studien in der politischen Psychologie zeigen: Wenn Menschen Korrekturen zu politisch sensiblen Themen erhalten, die ihrem Weltbild widersprechen, kann es passieren, dass sie ihre falsche Überzeugung noch stärker vertreten – der sogenannte Backfire-Effekt.524 Parallel dazu beschreibt Dan Kahan mit dem Konzept der identity-protective cognition, dass Menschen Informationen unbewusst so filtern, dass sie ihr Zugehörigkeitsgefühl zur eigenen Gruppe schützen.6

Vereinfacht formuliert:

- Wer sich stark mit einer Gruppe identifiziert („wir Realisten“, „wir Konservative“, „wir Patrioten“),

- empfindet Informationen, die dem Gruppen-Narrativ widersprechen, oft als Identitätsangriff – nicht als neutrale Info.

- Das Gehirn beginnt zu „argumentieren“, aber nicht, um Wahrheit zu finden, sondern um das eigene Selbstbild zu verteidigen.

Deshalb kann ein Satz wie: „Deine Aussage zu Klimaflüchtlingen ist falsch, hier sind die Daten…“ erlebt werden als: „Du bist dumm, unmoralisch oder schlecht informiert“. Manchmal ist es auch schon so frustrierend, ständig die gleichen Themen wieder und wieder durchzukauen, dass man kein Interesse mehr an einem Dialog hat. Das ist gefährlich und verstärkt den Effekt um ein Vielfaches!

Neuere Arbeiten relativieren, dass Backfire-Effekte in Experimenten vielleicht seltener und kontextabhängiger sind als ursprünglich angenommen.5 Für die Praxis bleibt jedoch entscheidend: Menschen sind keine Rechner, sondern soziale Wesen. Fakten wirken nur, wenn sie:

- nicht als identitäre Bedrohung erlebt werden,

- das Gegenüber in seinem Grundbedürfnis nach Respekt gesehen wird,

- und die Informationen in bestehende Werterahmen eingebettet werden (zum Beispiel Sicherheit, Fairness, Verantwortung).

2.4 Warum autoritäre Antworten attraktiv sind

Autoritäre Politik bietet drei vermeintliche Lösungen:

- Eindeutigkeit statt Ambivalenz: Komplexe Probleme wie Klima, Migration und Globalisierung werden auf wenige Schlagworte reduziert. Das entlastet mental.

- Ordnung statt Unsicherheit: Ein „starker Mann“ wird als Garant für Stabilität verkauft – auch wenn er demokratische Kontrollen abbaut.

- Selbstaufwertung durch Abwertung anderer: Eigenes Leid und eigene Unsicherheit werden kanalisiert, indem andere herabgesetzt werden – Minderheiten, Geflüchtete, „linke Gutmenschen“, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.

Verführerisch ist: Viele dieser Narrative enthalten einen wahren Kern (zum Beispiel reale ökonomische Belastungen, kulturelle Brüche), werden aber systematisch verzerrt und personifiziert.

Kapitel 3 – Kommunikationsprinzipien für Demokratinnen und Demokraten

3.1 Ziel: Denkmodus statt Verteidigungsmodus

Kommunikation für Demokratie und Gerechtigkeit darf nicht primär das Ziel haben, „Gegner zu besiegen“, sondern das Publikum ins Denken zu bringen – inklusive jener, die gerade schwanken. Das ist der große Unterschied zu Populismus (z.B. von unserem Bundeskanzler Herrn Merz) und Aussagen wie: „Links ist vorbei“5

Kernprinzipien:

- Respekt vor Person, Klarheit gegenüber Problem: „Du bist kein schlechter Mensch, aber das Argument ist gefährlich, falsch oder stark verkürzt.“

- Werte ansprechen statt nur Daten: Sicherheit, Fairness, Würde, Verlässlichkeit – das sind Werte, die auch konservative Menschen teilen.

- Geschichten, nicht nur Statistiken: Konkrete Beispiele, die Strukturen zeigen: eine Pflegekraft, die am Limit arbeitet; eine Kleinstadt, die von Energiewende profitiert; ein Dorf, das Geflüchtete integriert und davon profitiert.

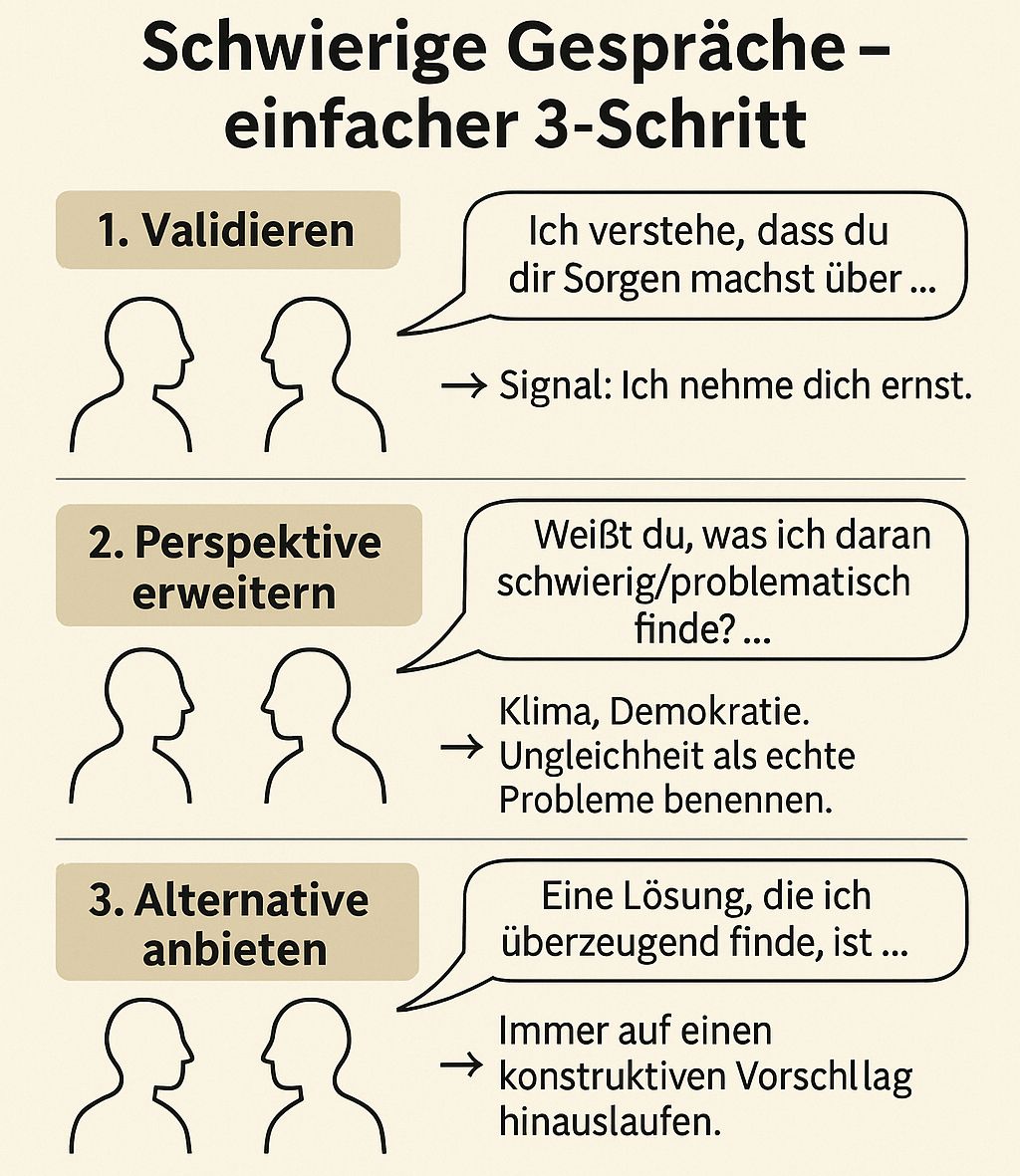

3.2 Der Dreischritt im Gespräch

Eine einfache Struktur für schwierige Gespräche (Familie, Arbeitsplatz, Social Media) ist ein Dreischritt:

- Validieren: „Ich verstehe, dass du dir Sorgen machst über …“ – Emotion anerkennen, ohne den Inhalt zu bestätigen.

- Perspektive erweitern: „Weißt du, was ich daran problematisch finde? …“ – Problemfelder benennen, zum Beispiel Klima-Risiken, Demokratieabbau, Ungleichheit.

- Alternative anbieten: „Eine Lösung, die ich überzeugend finde, ist …“ – konstruktiven Weg aufzeigen, nicht bei Kritik stehen bleiben.

Kurzbeispiel: „Deutschland hat doch nur 1 % Anteil“

1. Validieren: „Stimmt, Deutschland allein löst das Weltklima nicht.“ - 2. Perspektive erweitern: „Gleichzeitig gehören wir zu den Ländern mit dem höchsten Pro-Kopf-Ausstoß und viel Technologie. Wenn wir es nicht hinkriegen, wer dann?“ - 3. Alternative anbieten: „Alles, was wir hier an Lösungen entwickeln, können andere übernehmen. Wie in einem Superorganismus: Wenn ein großes Organ seinen Beitrag leistet, stabilisiert sich der ganze Kreislauf statt zu kippen.“

Ein Beispiel zum „Ein-Prozent-Argument“:

„Klar, Deutschland alleine löst das Weltklima nicht, das stimmt. Gleichzeitig gehören wir zu den Ländern mit dem höchsten Pro-Kopf-Ausstoß und viel Technologie. Wenn wir es nicht hinkriegen, wer dann? Und alles, was wir hier an Lösungen entwickeln, können andere übernehmen. Das ist wie beim Superorganismus: Wenn ein großes Organ seinen Beitrag verweigert, kippt der ganze Kreislauf.“7

3.3 Wann diskutieren, wann nicht?

Nicht jede Diskussion ist sinnvoll.

Diskutieren lohnt sich, wenn:

- jemand noch Fragen stellt, Unsicherheit zeigt oder Formulierungen relativiert („Ich frage mich…“, „Ich bin mir nicht sicher…“).

Diskutieren lohnt sich selten, wenn:

- jemand nur noch Parolen skandiert, andere systematisch entmenschlicht oder Gewalt verharmlost.

Für Online-Debatten gilt: Diskussionen sind oft nicht für den direkten „Gegner“ wichtig, sondern für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine ruhige, klare, faire Antwort signalisiert: „Es gibt eine differenzierte, humanistische Gegenposition.“ Ich persönlich finde die Unterscheidung äußerst schwierig, weil gerade auf Social-Media mit reduzierter Zeichenanzahl so gut wie unmöglich ein sinnvoller Diskurs geführt werden kann.

3.4 Vorsicht Besserwisser-Reflex

Selbst wer auf der „richtigen Seite“ steht, kann dysfunktional argumentieren, etwa durch:

- moralische Überhöhtheit („Nur Idioten glauben so etwas“),

- Beschämung („Du bist rassistisch, dumm, Klimaleugner“),

- Überforderung mit Datenlawinen.

Wirksamkeit ist wichtiger als moralische Selbstbestätigung. Die Kunst besteht darin, klar und freundlich zu bleiben – ohne menschenfeindliche Positionen zu verharmlosen. Genau der Punkt macht mir persönlich massiv Probleme, weil den Gegenüber an seinem Standpunkt abzuholen extrem anstrendend ist, wenn man gedanklich konstant am Springen ist.

Kapitel 4 – Politische Hebel für einen gesunden Superorganismus

4.1 Klimapolitik, die nicht spaltet

Eine wirksame Klimapolitik braucht zwei Dinge: ambitionierte Reduktion von Emissionen entlang eines Pfads, der mit 1,5 bis 2 Grad kompatibel ist, und soziale Abfederung, damit die Kosten nicht bei den Schwächsten hängen bleiben.17

Elemente einer solchen Politik sind:

- CO2-Preis mit Klimadividende: Emissionen verteuern, den Großteil der Einnahmen pro Kopf als Pauschale an die Bevölkerung zurückgeben. Wer wenig CO2 verbraucht, gewinnt netto.

- Investitionen in Infrastruktur: Ausbau von ÖPNV, Wärmenetzen, Sanierung, erneuerbaren Energien und Speichern – finanziert über höhere Besteuerung sehr großer Vermögen und Unternehmensgewinne.2

- Arbeitsplatz-Übergänge organisieren: Qualifizierungsprogramme und regionale Strukturhilfen für Regionen, in denen durch die Transformation alte Industrien zurückgehen. Menschen brauchen die Gewissheit, dass sie nicht fallen gelassen werden.

Gegen das Narrativ „Deutschland hat nur ein oder zwei Prozent Anteil“ hilft ein klarer Dreischritt:

- zustimmen, was stimmt: „Ja, mengenmäßig sind wir ein kleiner Teil.“

- ergänzen, was fehlt: „Aber pro Kopf, historisch und technologisch sind wir weit überdurchschnittlich verantwortlich.“7

- auf Verantwortung und Chancen verweisen: „Wenn nicht reiche Industrieländer vorangehen, wer dann? Und wer als Erster klimaneutrale Lösungen liefert, verdient in Zukunft daran.“

4.2 Verteilungs- und Steuerpolitik gegen Spaltung

Ungleichheit ist kein Nebenaspekt, sondern Treibstoff für Rechtsruck. Wo Menschen das Gefühl haben, dass „die da oben alles bekommen“ und „für uns nichts übrig bleibt“, wächst die Bereitschaft, antidemokratischen Kräften zu folgen.2

Mögliche Instrumente sind:

- Vermögenssteuern auf sehr große Vermögen: moderate Sätze auf sehr hohe Vermögen zur Finanzierung von Bildung, Pflege und Gesundheitsinfrastruktur.

- Erbschaftssteuerreform: Schließen von Schlupflöchern, die dynastischen Reichtum fast steuerfrei weitergeben.

- Globale Mindeststeuer auf Ultra-Reiche: eine internationale Mindestbesteuerung auf Milliardärsvermögen, um Steuerdumping und Steueroasen einzugrenzen.2

Wer Ungleichheit senkt, reduziert das Gefühl, dass alles nur für einige wenige läuft, entzieht rechtspopulistischen Feindbildern den Boden und stärkt die Finanzierungskraft für Klimainvestitionen und soziale Dienste.

4.3 Demokratie-Resilienz stärken

Instrumente zur Stärkung des demokratischen Nervensystems sind beispielsweise:

- Medienvielfalt sichern: öffentliche, gemeinnützige und unabhängige Medien fördern; Konzentration von Medienmacht begrenzen.34

- Transparente Lobbyregeln: verpflichtende Register, Karenzzeiten, Offenlegung von Nebeneinkünften.

- Beteiligungsformate: Bürgerräte, Bürgerhaushalte, digitale Deliberationsplattformen, die Menschen direkt in Entscheidungen einbeziehen.

Ziel ist, das Nervensystem des Superorganismus so zu stärken, dass es früh und rational auf Krisen reagieren kann – statt durch Desinformation und Polarisierung gelähmt zu werden.34

Kapitel 5 – Strategien gegen Propaganda, Desinformation und Zersetzung

5.1 Typische Taktiken

Rechtsautoritäre und antidemokratische Akteure nutzen kommunikative Muster, die gut erforscht sind:

- Whataboutism – jedes Problem wird mit „Aber was ist mit…?“ relativiert.

- Gaslighting – offensichtliche Tatsachen werden bestritten, Kritiker als „hysterisch“ diffamiert.

- Overload – so viele Behauptungen gleichzeitig, dass systematische Widerlegung kaum möglich ist.

- False Balance – wissenschaftlicher Konsens wird als „nur eine Meinung“ neben offensichtlichen Fehlinformationen gestellt.

5.2 Antwortstrategien

- Fokus halten: Den Kernpunkt definieren und immer wieder darauf zurückkommen. Etwa: „Wir reden hier über die Frage, ob Deutschland seine Emissionen schnell senken muss. Dass es auch in anderen Ländern Probleme gibt, ist richtig – ändert aber nichts an unserer Verantwortung.“

- Publikum adressieren, nicht nur den Gegner: Antworten so formulieren, dass Unentschlossene etwas mitnehmen: ruhig, klar, ohne Beleidigungen.

- Prebunking statt nur Debunking: Menschen im Vorfeld über typische Manipulationstaktiken aufklären („Wenn du demnächst hörst, dass… – das ist ein bekanntes Muster“), damit sie Propaganda erkennen, bevor sie wirkt.56

- Kooperation zwischen Fakten-Checks, Wissenschaft und Medien: Fakten sollten gebündelt und zugänglich sein. Nicht jede Person muss alles einzeln nachlesen – aber es muss klar sein, wo man seriöse Informationen findet.

5.3 Digitale Hygiene und Plattformverantwortung

Plattformen sind heute ein wesentlicher Teil des Nervensystems. Demokratische Gesellschaften müssen definieren:

- welche Transparenzpflichten für Algorithmen gelten,

- wie Desinformationskampagnen – insbesondere durch Staaten und organisierte Netzwerke – erkannt und begrenzt werden,

- welche Rolle seriöser Journalismus in einer Plattform-Ökonomie spielt.

Ziel ist nicht Zensur, sondern Funktionsfähigkeit: Ein Superorganismus, dessen Nervenbahnen permanent mit toxischen Signalen beschossen werden, kann nicht gesund bleiben.

Kapitel 6 – Bewegung aufbauen: Vom Individuum zum Superorganismus in Aktion

6.1 Ebenen der Handlung

Es gibt unterschiedliche Ebenen, auf denen gehandelt werden kann:

- Individuell: Wissen aufbauen, Haltung klären, im eigenen Umfeld sprechen, wählen, argumentieren, vorleben.

- Lokal: Energiegenossenschaften, Mieterinitiativen, Bildungsprojekte, Nachbarschaftshilfen, lokale Bündnisse gegen Rechts.

- Institutionell: Engagement in Parteien, Gewerkschaften, Vereinen, Kirchen und NGOs – Veränderung von innen.

- National und international: Kampagnen, Petitionen, Vernetzung über Grenzen hinweg, Verknüpfung von Klima-, Sozial- und Demokratiebewegung.

6.2 Rollen im Team Superorganismus

Nicht jede Person muss alles können. Nützliche Rollen sind etwa:

- Brückenbauerinnen und Brückenbauer: können mit sehr verschiedenen Milieus sprechen, übersetzen, deeskalieren.

- Analytikerinnen und Analytiker: durchdringen komplexe Zusammenhänge, liefern klar strukturiertes Wissen.

- Organisatorinnen und Organisatoren: koordinieren Treffen, Kampagnen, Finanzen.

- Künstlerinnen, Künstler und Erzählerinnen, Erzähler: schaffen Bilder, Geschichten, Musik, die berühren und motivieren.

- Technikerinnen und Techniker: bauen Tools, Websites und Datenbanken.

Die Stärke des Superorganismus liegt gerade in dieser Vielfalt. Eine demokratische Bewegung, die unterschiedliche Fähigkeiten und Perspektiven integriert, ist widerstandsfähiger gegen Krisen.

Kapitel 7 – Gegenargumentarium (FAQ)

7.1 „Die Welt wird morgen nicht untergehen.“

Was dahinter steckt: Beruhigung, Abwehr von Katastrophenbildern, Wunsch nach Normalität.

Kurzantwort:

„Stimmt – aber genau deshalb müssen wir jetzt handeln, damit sie auch in 30 oder 50 Jahren noch lebenswert ist.“

Ausführlicher:

„Niemand sagt seriös, dass morgen alles vorbei ist. Die Forschung sagt: Wir steuern auf eine Welt zu, in der Extremwetter, Ernteausfälle und Meeresspiegelanstieg das Leben von Milliarden Menschen bedrohen.1 Wenn dein Arzt dir sagt, du hast Herzprobleme, sagst du ja auch nicht: ‚Na ja, ich fall ja heute nicht tot um, also ist alles gut.‘“

7.2 „Deutschland verursacht ja nur ein oder zwei Prozent der Emissionen.“

Was dahinter steckt: Gefühl von Ohnmacht, Angst vor Belastung, Wunsch, Verantwortung abzugeben.

Kurzantwort:

„Wir sind zwar mengenmäßig ein kleiner Teil – aber pro Kopf und historisch weit überdurchschnittlich. Wer reich ist und viel Ressourcen verbraucht, trägt mehr Verantwortung.“7

Gesprächspfad:

- „Ja, aktuell liegt unser Anteil bei unter zwei Prozent, das stimmt.“

- „Aber pro Kopf stoßen wir deutlich mehr aus als der globale Durchschnitt – und historisch haben wir enorm profitiert.“7

- „Und: Technologieländer wie wir setzen Standards. Lösungen, die wir hier entwickeln, werden kopiert. Wenn wir sagen 'Bringt nichts', sagen das alle.“

7.3 „Klimaschutz zerstört unsere Wirtschaft und Arbeitsplätze.“

Kurzantwort:

„Klimaschäden zerstören Wirtschaft und Jobs sehr viel radikaler. Der Umbau kostet – aber er schafft auch Millionen neue Arbeitsplätze.“

Ausführlicher:

Klimaschäden durch Extremwetter, Lieferkettenprobleme, Ernteschäden und Hitzekosten bedrohen Wirtschaft und Wohlstand massiv. Gleichzeitig entstehen in erneuerbaren Energien, Effizienztechnologien und Infrastruktur neue Beschäftigungsfelder. Entscheidend ist, den Übergang fair zu gestalten, damit Beschäftigte nicht die Hauptlast tragen.12

7.4 „Die da oben machen sowieso, was sie wollen.“

Was dahinter steckt: Enttäuschung über Politik, erlebte Ignoranz, Skandale.

Antwortpfad:

- Frust anerkennen.

- Beispiele zeigen, wo Engagement etwas verändert hat (Bürgerinitiativen, Gerichtsurteile, Gesetzesänderungen).

- Argument: „Wenn wir aussteigen, überlassen wir das Feld denen, die es schlimmer machen.“

7.5 „Man darf ja gar nichts mehr sagen.“

Was dahinter steckt: Angst vor sozialer Ächtung, Unsicherheit über veränderte Normen.

Kurzantwort:

„Offen gesagt wirst du doch gerade deine Meinung los. Die Frage ist nicht, ob du etwas sagen darfst, sondern ob andere es kritisieren dürfen. Meinungsfreiheit heißt nicht Widerspruchsfreiheit.“

Schlusskapitel – Der Moment vor der Entscheidung

Stell dir vor, du sitzt in einem Zug. Draußen ziehen Landschaften vorbei, innen ist es warm, das WLAN funktioniert, der Kaffee ist heiß. Stimmen aus dem Lautsprecher sagen: „Alles in Ordnung, bloß nicht in Panik geraten. Die Welt geht morgen nicht unter.“19

Gleichzeitig siehst du durch das Fenster Flüsse, die ausgetrocknet sind, Wälder, die brennen, Städte, in denen Menschen in Containerdörfern leben, während anderswo Luxusapartments leer stehen, Wahllokale, in denen paramilitärische Gruppen Wache stehen.

Du weißt: Die Gleise vor dir führen in unterschiedliche Richtungen. Einige enden in Zonen, in denen der Superorganismus nur noch mit Mühe überlebt: mit autoritären Regimen, die die letzten Ressourcen sichern, während der Rest in Hitze, Fluten und Konflikten lebt. Andere führen in eine Zukunft, in der der Organismus gelernt hat, seine Stoffwechselraten anzupassen, seine Ressourcen gerechter zu verteilen, seine Nervenbahnen zu schützen.

Die Frage ist nicht mehr, ob wir auf den Weichen sitzen. Wir sitzen bereits darauf.

Dieses Handbuch hat versucht, drei Dinge klar zu machen:

Erstens, die Krisen sind real und miteinander verknüpft. Klimawandel, Ungleichheit und Demokratieabbau sind nicht drei getrennte Kapitel, sondern unterschiedliche Symptome desselben kranken Systems. Es ist sinnlos an jeder Front einzeln zu kämpfen. Das kostet unnütig mehr Energie und ist von der Gegenseite so geplant. Lassen wir uns davon nicht irritieren!1234

Zweitens, die Antwort ist weder Hoffnungslosigkeit noch autoritäre „Ordnung“. Hoffnungslosigkeit lähmt, Autoritarismus zerstört das, was uns überhaupt in die Lage versetzt, aus Fehlern zu lernen: demokratische Öffentlichkeit, Wissenschaft, Vielfalt.34

Drittens, es gibt Wege – politisch, kommunikativ, persönlich – den Superorganismus zu stabilisieren. Sie sind nicht einfach. Sie erfordern Konflikte, Umverteilung, neue Gewohnheiten. Aber sie sind real!

Am Ende bleibt eine Reihe von Fragen, auf die jede und jeder für sich – und wir gemeinsam – Antworten finden müssen:

- Wie viel ist uns eine bewohnbare Erde wirklich wert, wenn es nicht nur um abstrakte Liebe zur Natur, sondern um konkrete Preise, Steuern und Verzicht geht?

- Wie viel Ungleichheit halten wir für vereinbar mit Demokratie, ohne dass der Superorganismus innerlich zerreißt?

- Wie gehen wir mit Menschen um, die sich in einfache Feindbilder geflüchtet haben – geben wir sie auf, oder versuchen wir, sie zurück in den Denkmodus zu begleiten?

- Welche Rolle willst du in diesem Superorganismus spielen: Zuschauerin, Zuschauer, Profiteur, Profiteurin, Zynikerin, Zyniker – oder Mitgestalterin, Mitgestalter?

Die Welt wird morgen nicht untergehen. Das stimmt. Aber sie wird sich entscheiden – jeden Tag, an unzähligen kleinen und großen Weichen.

Dieses Essay kann diese Entscheidungen nicht für uns treffen. Es kann nur den Finger auf die Nervenbahnen legen, an denen sie verlaufen, und auf die Organe, die sie betreffen. Der Rest ist eine Einladung: Fragen zu stellen, wo andere Parolen liefern; Lösungen zu suchen, wo andere nur Schuld verteilen; anzufangen, wo andere abwinken.

Die wichtigste Frage zum Schluss lautet deshalb nicht: „Wer ist schuld?“, sondern:

„Was kann ich – heute, hier, mit anderen – tun, damit dieser Superorganismus nicht an seinen Fieberträumen zugrunde geht, sondern aus ihnen aufwacht?“

Es gibt genug alternative Lösungen, man muss sie endlich diskutieren. „Beyond Kapitalismus“ weiterlesen

Quellen (Auswahl)

- Weltweite Klimaentwicklung, heißeste Jahre

1.1 WMO: 2024 als wärmstes Jahr

1.2 WMO: State of the Global Climate 2024

1.3 UN: 2024 war das bisher heißeste Jahr - Globale Ungleichheit, Vermögenskonzentration

2.1 Oxfam: Billionaire wealth surges 2 trillion in 2024

2.2 Oxfam America: Intensifying global inequality - V-Dem: Demokratische Entwicklung, Autokratisierung

3.1 V-Dem: Democracy Reports

3.2 V-Dem Democracy Report 2024 - Freedom House: Rückgang politischer Rechte

4.1 Freedom in the World 2024

4.2 Freedom in the World 2025 - Backfire-Effekt und Korrektur politischer Fehlinformation

5.1 Nyhan & Reifler: When Corrections Fail

5.2 Übersicht zu Backfire-Effekten - Identity-Protective Cognition, Cultural Cognition

6.1 Kahan: Culture and Identity-Protective Cognition

6.2 Überblick Cultural Cognition - Deutschlands Emissionsanteil und Pro-Kopf-Emissionen

7.1 Germany's CO2 emissions – Effektiv Spenden

7.2 Our World in Data: CO2 Germany

7.3 IEA: Emissions in Germany - Rechtsruck in Europa, Europawahl 2024

8.1 FES: Analyse der Europawahl

8.2 Le Monde: Far-right AfD achieves historic result - Zitat Friedrich Merz und Klimaverharmlosung

9.1 „Es ist eben nicht so, dass morgen die Welt untergeht“

9.2 „Selbst wenn wir alle zusammen morgen am Tag klimaneutral wären...“

9.3 „...Deutschlands Anteil am globalen #CO2-Ausstoß nur 2%...“

9.4 „Deutschland verursacht nur rund zwei Prozent“

9.5 „Links ist vorbei“ - Migration

10.1 Seehofer | #Migration als "Mutter aller Probleme" - Backfire-Effekt

11.1 Harald Lesch | youtu.be | "Warum ignorieren wir Fakten? Der Backfire-Effekt"